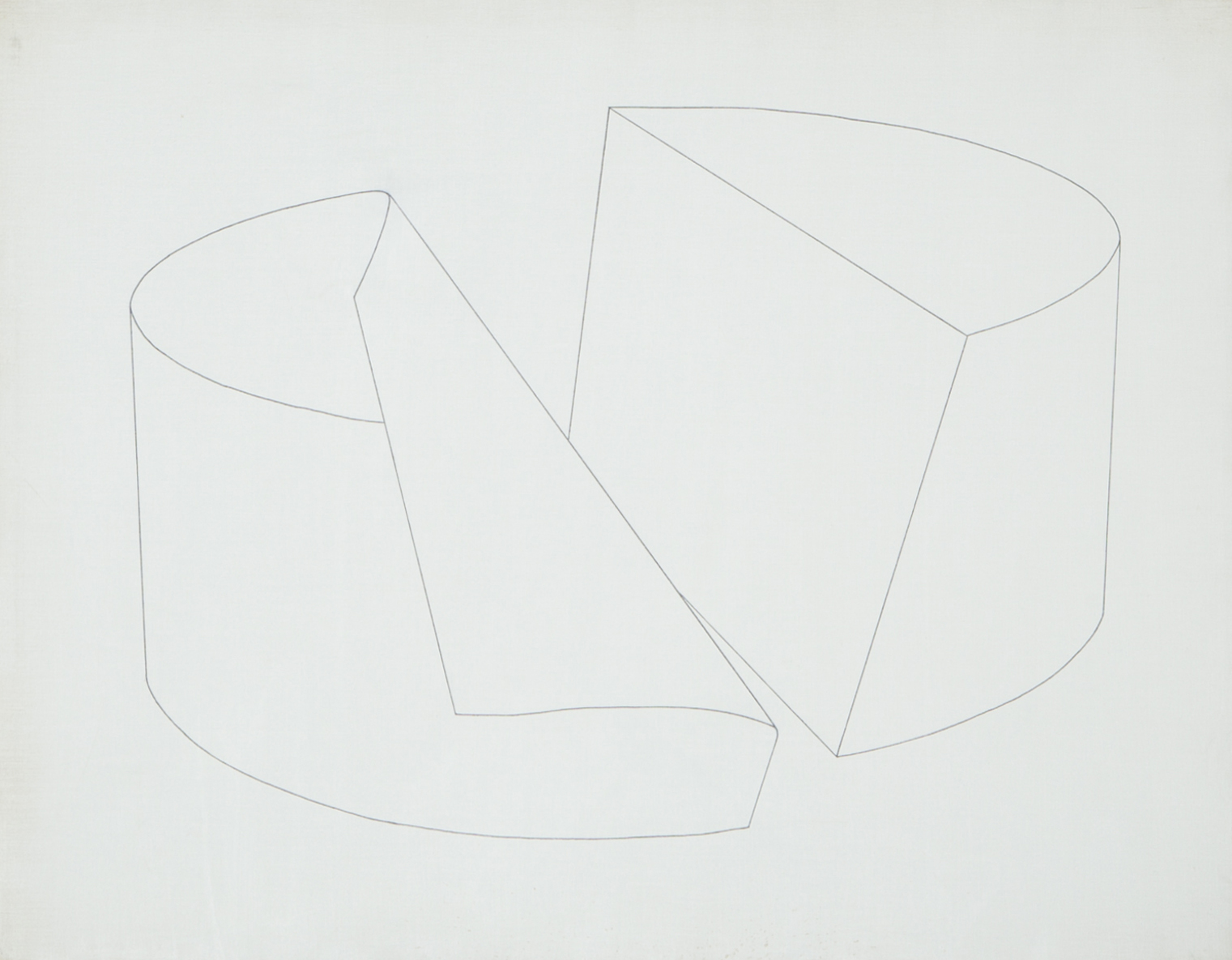

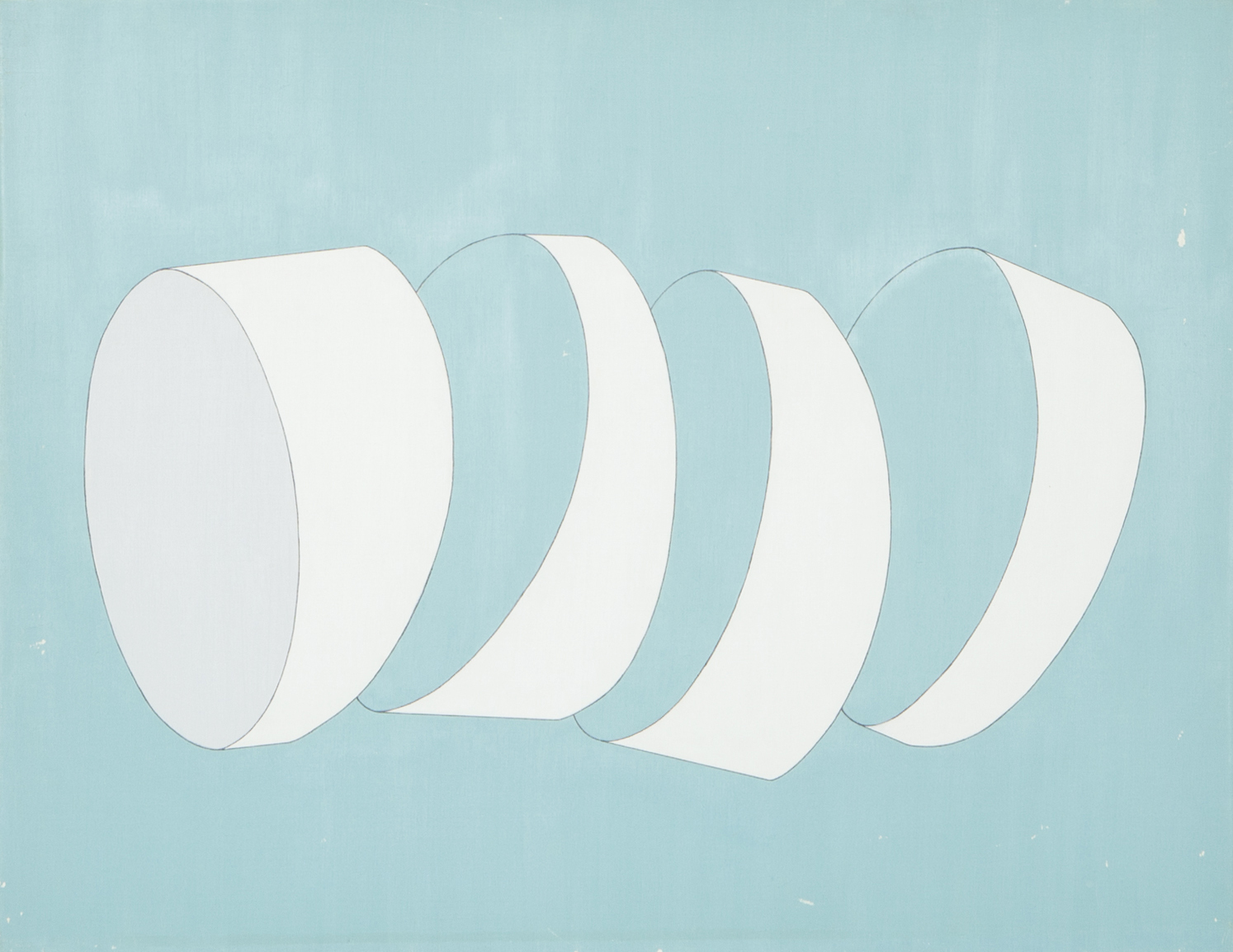

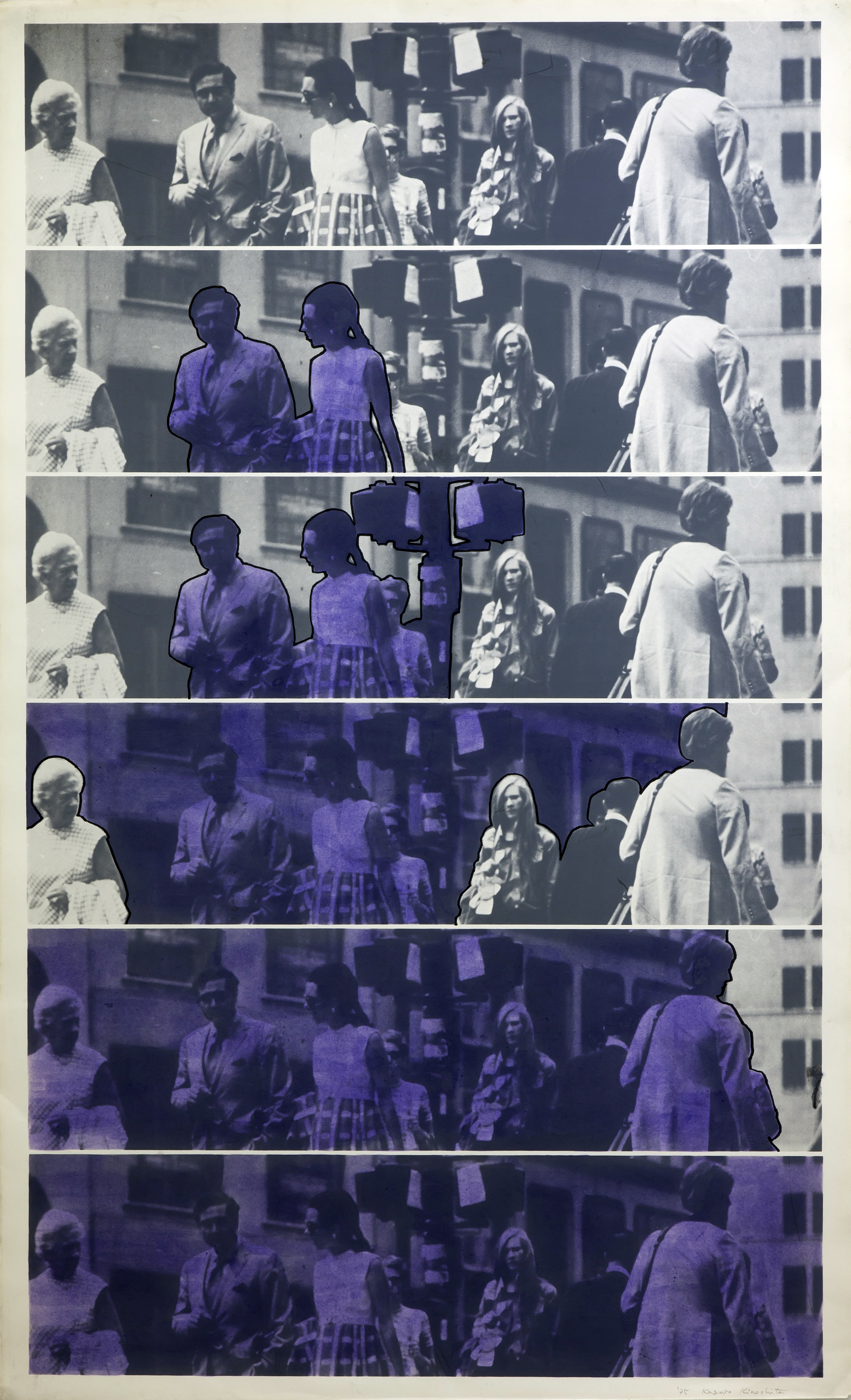

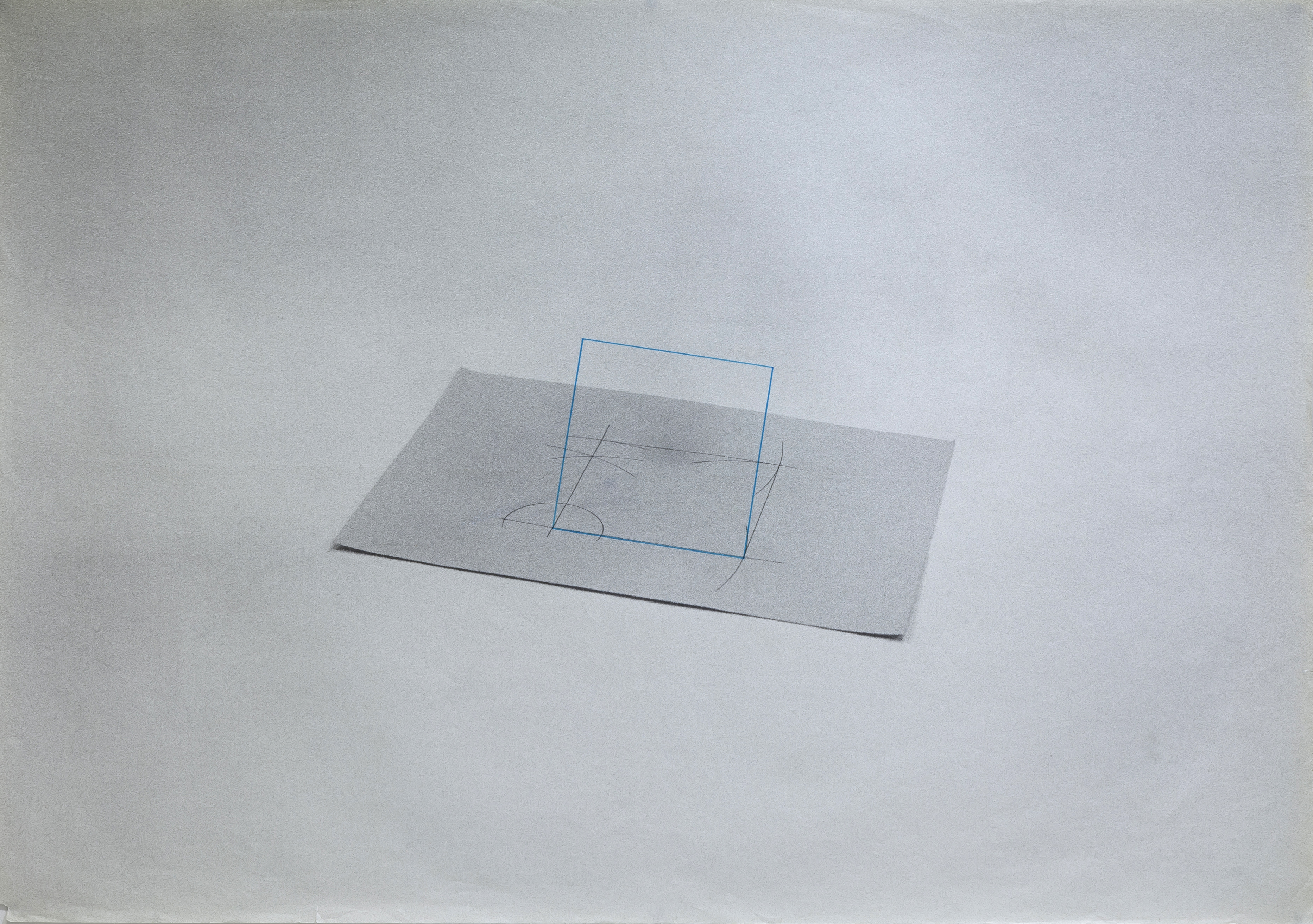

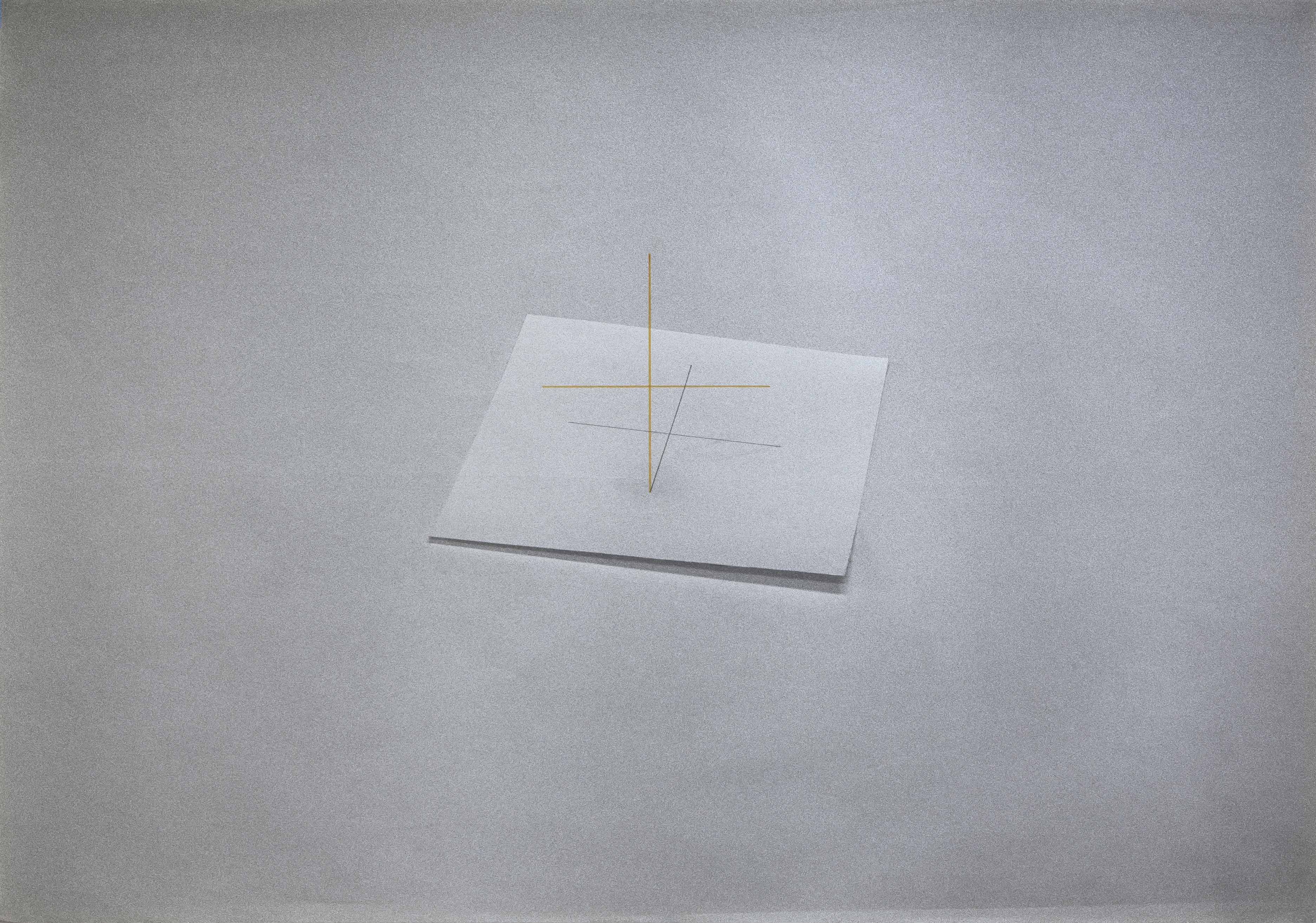

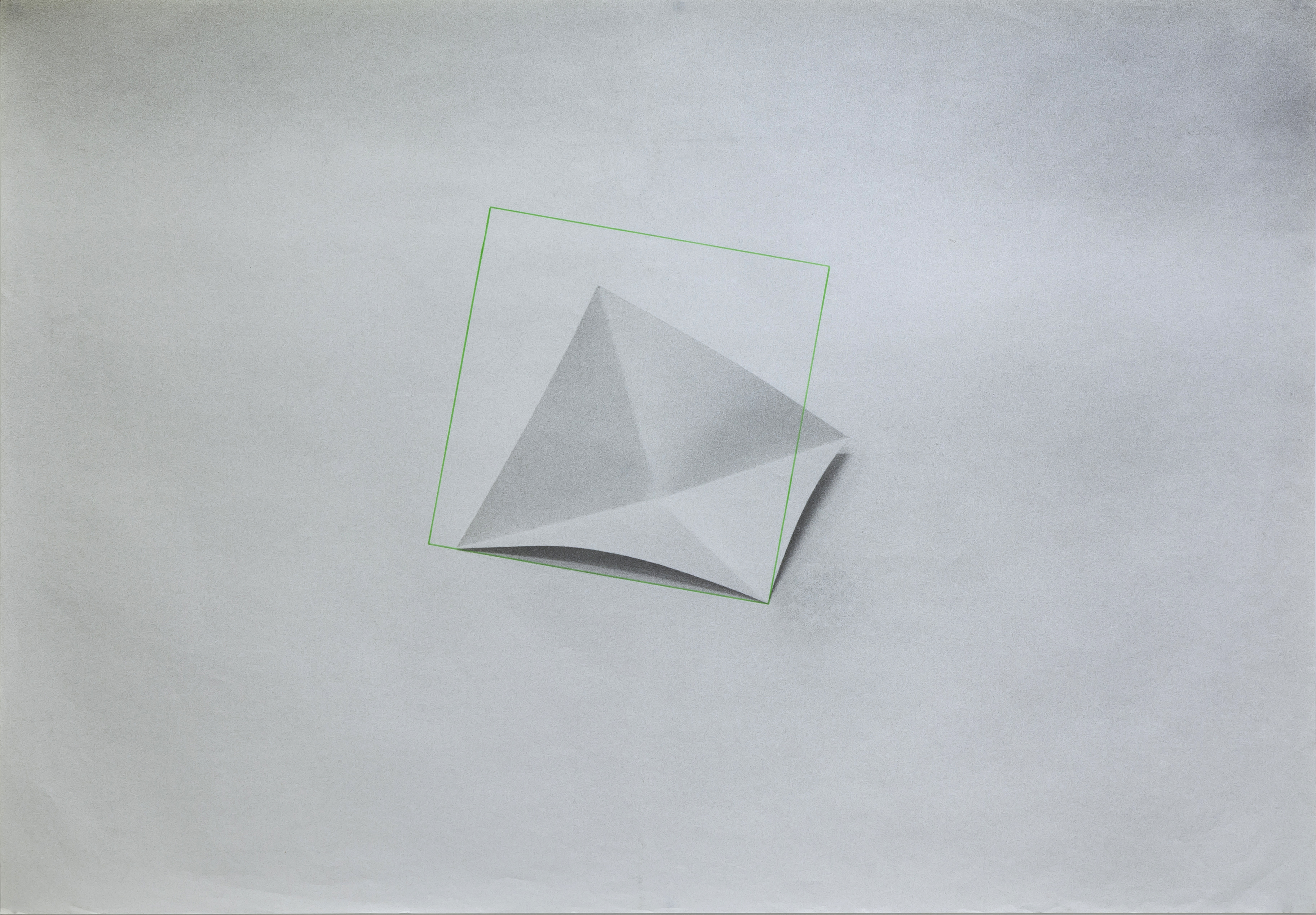

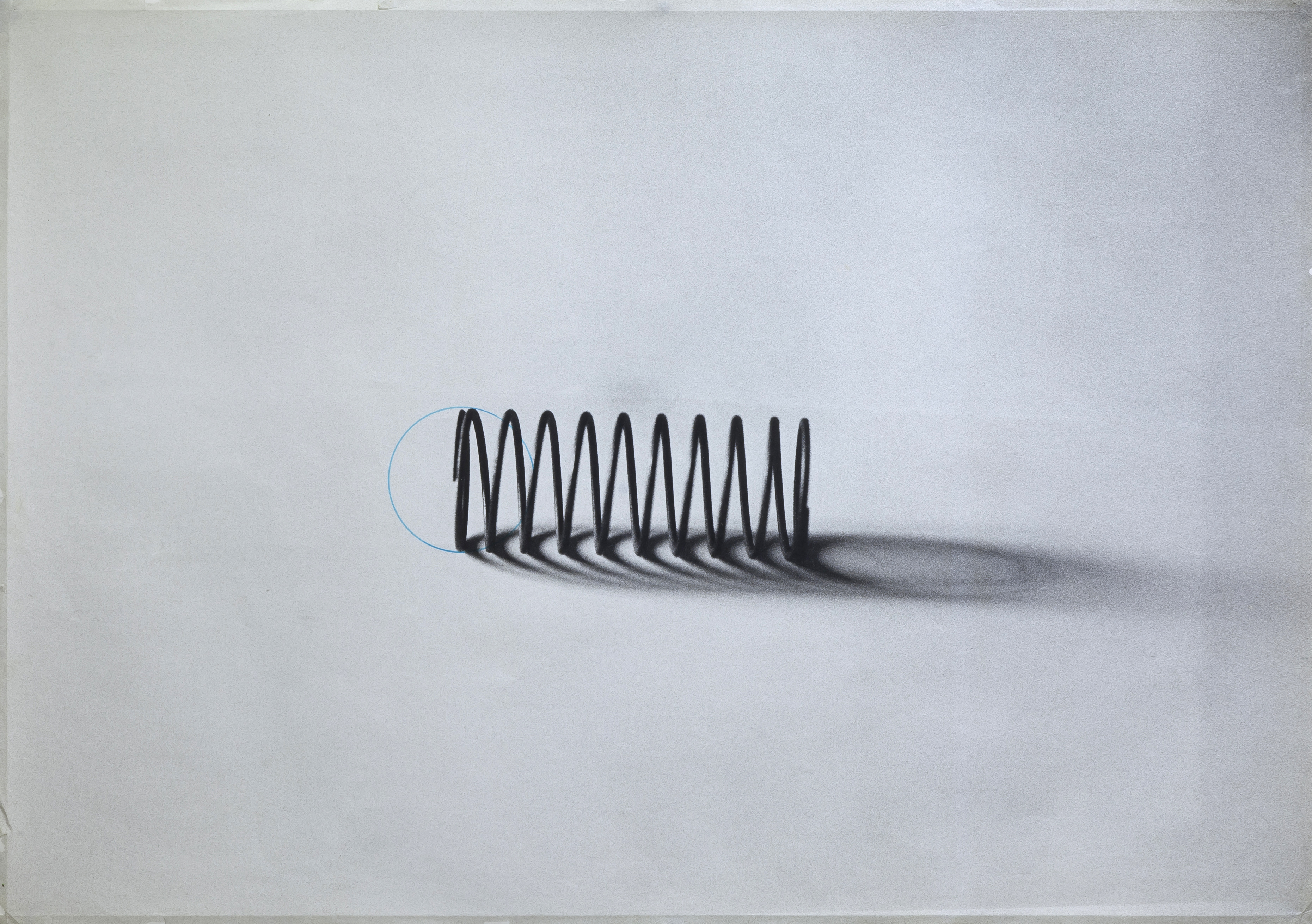

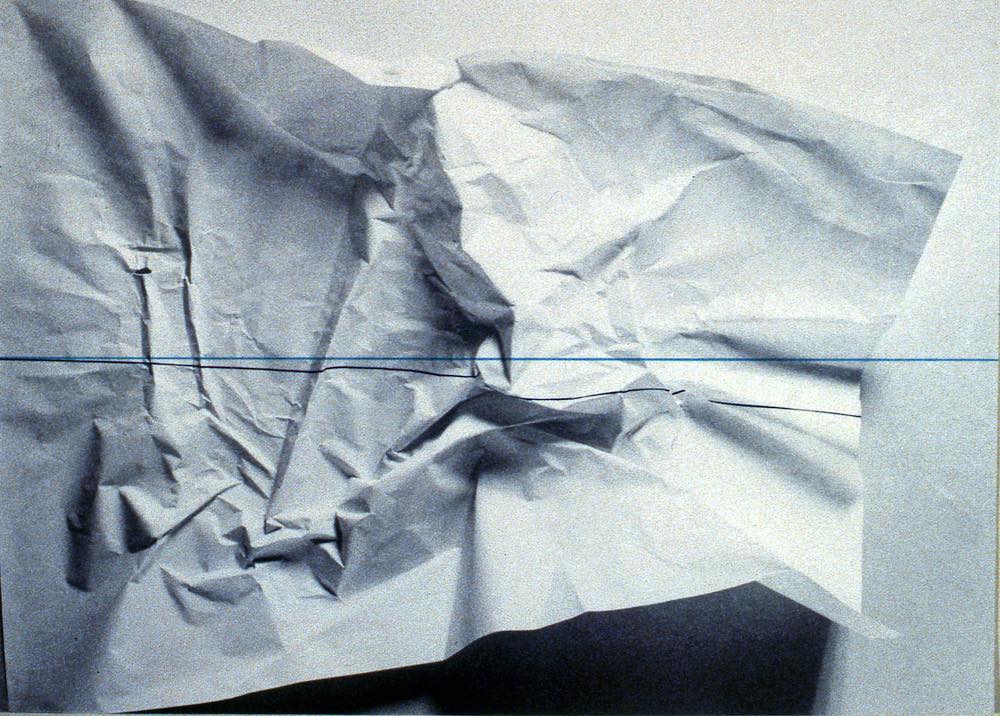

木下佳通代は1939年、兵庫県神戸市に生まれました。1973年頃からゼログラフィー(青焼き写真)と呼ばれる電子複写技術を使用し、人間の知覚のあり方を問い直す作品を制作しました。これらの作品は、図形を描いた紙を折ったり歪ませたりして変形させたものを撮影し、その上にさらに同じ線や円の平面的な図像を描いて制作されています。この特徴的な二重構造、つまり、三次元の像と二次元の像、デジタルとアナログとが重なり合うことで生じるのは、「存在」の確かさ、もしくは曖昧さを体現する視覚的・認識的なズレです。このズレは、「視る」者を「存在とは何か」という深遠なる問いへと誘い、私たちに「視る」という行為について考えさせます。木下の作品は「視る」ことに対する問いであり、それは「私」という存在が世界に対していかに関与しているかの確認作業であったとも言えます。

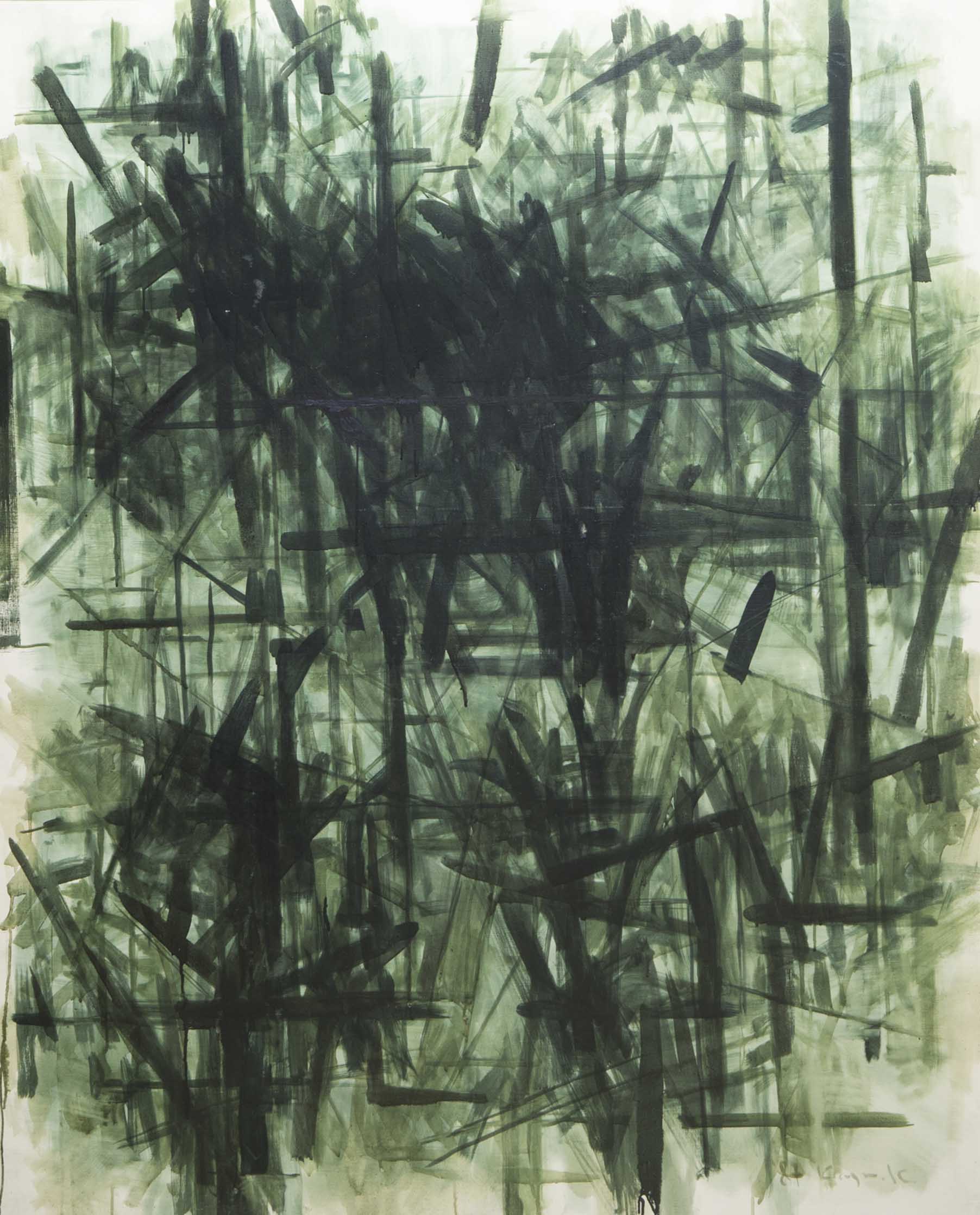

何かと別の何かを並べ相対的に物事を把握する認識の仕方では、「在る」という実存そのものは説明しきれず、自身の存在の根拠さえ稀薄になっていくと感じるようになった木下は、1982年頃からはその制作姿勢を引き継ぎつつ新たな絵画の仕事を始めました。木下の絵画における手の動きの軌跡がはっきりと伝わる筆触と色彩からは、身体性に基づく感性への強い関心が見受けられます。晩年の油彩作品では、絵の具を塗った後から布でこすり拭き取るという工程が加えられました。動きを重視した筆跡と拭き取った痕跡は、絵肌と展示空間が緊張し響きあう魅力的な空気を作品に与えました。絵具を塗る事と拭き取ることは、動きそのものとその行動を為す画家という存在の証明あるいは宣言でもありつつ、一方で画家の動きや作品存在の否定とも捉えることができます。この2つの動きは、作品という存在そのものを生み出すために必要な等しい価値を持った行為です。木下は相反する意味を持つようにも思える両者を、「存在」を生み出すために必要で、等しく価値を持つ痕跡として表現することに見事成功しています。

【主なパブリックコレクション】

東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立国際美術館、

兵庫県立近代美術館、大阪新美術館建設準備室、京都市美術館 ほか

---------------------